イメージするクリニック運用の実現に貢献!

患者さんと現場スタッフ、双方のニーズに寄り添えるメルプWEB問診

東京都八王子市にある、クリニック田島様は、幅広い年齢層の患者さんに親しまれる開業40年の内科クリニックです。

コロナ禍をきっかけに、2020年よりメルプWEB問診を導入されています。

今回はコロナ禍とその後のメルプWEB問診の運用方法や、導入によって得られたメリットについて、実際に業務に関わっているスタッフ様にもご同席いただきながら、理事長の好川先生にお話を伺いました。

コロナ禍をきっかけにメルプWEB問診を導入されたそうですが、どんな経緯や理由がありましたか?導入の決め手になったポイントも教えてください

ー スタッフを守る環境の中、30分で20人の発熱診療を実施

当院は、コロナ禍当初から発熱診療を診ていく方針でした。そのため、当時の「コロナ患者と接すること」への恐怖心や、感染の不安に加え、世間からの厳しい視線がスタッフに大きな精神的負担を与えることが懸念されました。スタッフの離職を防ぎ、安心して業務に取り組める環境を整えるためにも、患者さんとの接触を極力減らせる仕組みが必要と考え、スタッフを介さずに受け入れができる手段の構築の一環として、メルプを導入しました。

病歴や内服薬、保険証情報などは来院前にメルプで把握できるので、事務スタッフには発熱診療の開始時間前に患者登録をしてもらって、事務スタッフが退勤した後に看護師と医師で検査と診療、会計(コロナ感染患者の場合ほぼ同金額のため事務スタッフ不要)を対応していました。スタッフが心身共に安心して働ける環境を守る中、来院前の問診で必要情報を事前に取得できるメルプのおかげで、当時は30分で20人を診ることができました。

また、厚労省にコロナ感染患者の届出が必要だった当時は、「HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)」を通じて様々な情報を報告する必要がありました。しかしその中には診療とは直接関係のない内容(たとえばメッセージが受け取れるスマートフォンの登録で、ガラケーは対象外になることなど)も多く含まれていました。そうした確認事項については、メルプ問診で回答していただくことで、事前に必要な情報を網羅できていました。その結果、聞き漏らしを防げただけでなく、診療に関係ない内容を診察中に確認する必要もなくなり、スムーズな診療が可能になりました。

ー 望んでいた運用手法がメルプWEB問診で実現

WEB問診には、メルプのようにこちら側が定型の問診を作って患者さんに答えてもらうタイプと、AI問診のように患者さんが答え進めて、フローチャート形式のように、「この病気が疑われます」と病気を特定するようなタイプがあります。勿論、両方ともメリットを感じましたが、当院に関しては、聞き漏らしを防ぎながら必要な情報を事前に網羅したい、自分たちの理想の運用方法にはメルプ合致しているのかなと思い、導入を決めました。

メルプWEB問診の導入後、実際に定着するまではどのくらいかかりましたか?

ー 運用フローは2、3ヶ月で定着

理事長としては、コロナの診療を回さなければならないという命題があり、状況も状況でしたので割とすぐに馴染みました。スタッフの定着には2、3ヶ月くらいかかりましたね。

定着に時間がかかった部分は、スタッフが患者さんに電話でメルプの入力の説明をする際、説明漏れがあって上手く入力してもらえなかったり、入力の案内が患者さんに上手く受けとってもらえていなかったりなど色々ありました。

また、メルプをスマホで入力できない高齢の患者さんの対応にも苦戦しました。スタッフがメルプの運用に慣れてくると、患者さんにメルプを使ってもらえた方が問診内容の転記など、来院後の処理がスムーズになることが分かってきました。その分、メルプをご自身で入力できない患者さんが来院された時に、その場で問診をとる対応にスタッフ1人がとられてしまうことで、案内方法に手数が増えてしまったりと、当初は色々と考えないといけないことはありましたね。

現在のメルプWEB問診の利用状況について教えてください

ー 初診患者さんの大半がメルプを利用、紙の問診利用は大幅に減少

当初からメルプの利用方法は3場面で想定していました。導入理由のコロナ用、初診患者さんや予防接種の同意書用、再診患者さんへの問診用です。

来院数は発熱が流行る時期かどうかでかなり変わってきますが、大体1日に50~70人来院されて、うち1割が初診の患者さんです。初診の方、電話で問い合わせがあった方に(高齢の方以外)メルプを入力してもらっています。 また、予約なしで来院された方に関しても、待合室の待ち時間にメルプを入力してもらっているので、メルプの利用率は結構高いように思います。入力が難しい高齢の患者さんに関しても、スタッフがメルプの問診に合わせてヒアリングするフローができているので、紙の問診を使う頻度はものすごく減って、今ではほとんど使っていない状況ですね。

ー 再診患者さんの問診内容は、現在も試行錯誤中

だた、再診患者さんの定着率は今のところそこまで上がっていないですね。若い患者さんは毎回積極的に入力してくれるのですが、それ以外の方にはこちら側からもしっかりは勧めていない状況です。強化したいのですが、再診患者さんの訴えを上手く拾えるような問診内容がなかなか構築できていないように思います。 症状の変化の有無、変わりがあった人には細かく聞けるように、フリーコメントではなく選択肢で進めるようにしていけたらいいなとは思うのですが……。 メルプの問診百科で、時々他のクリニックさんの問診も見て参考にしていますが、初診の問診ほど上手く設定できてないというのが正直なところですね。「只今準備中です」といった設問枠も作りながら、カスタマイズは試行錯誤しています。

予約から診察まで、現場ではどのようなオペレーションを回されていますか?

ー 問診回答を元に看護師が事前の問診と各対応を実施

当院は予約システムを導入していますが、高齢の患者さんの利用が多いこともあって「今日の診察は〇〇先生かな?予約をお願いします」など、やはり電話からの問い合わせや予約は多いです。

そのため、初診の方が予約システム経由でメルプに回答してくれるのは5割くらいでしょうか。電話で予約をいただいた際は、電話口でメルプを案内して、対応いただける方には事前の入力をお願いしています。

院内では、患者さんが来院されたら、まず受付でメルプを入力されているか確認します。入力されている方はそのまま保険証を提出して待機してもらって、別室で看護師から回答内容を元に診察前の事前の問診をさせてもらいます。熱を測ったり、追加項目として症状の経過を聞いたり、場合によって事前に検査が必要な方は先に実施したり、不整脈が主訴の方は先に心電図をとったりなど、問診の回答内容に沿って対応しながら診察に進む流れです。

ー 診察中は問診内容の復唱と最新症状のヒアリングで、患者さんへ安心感を

余裕がある時間帯は、先に問診をチェックして診察を待機しています。私はメルプの回答内容から「何月何日から〇〇な症状があって、今は〇〇な感じの症状なんですね」というように、患者さんの問診内容を読み上げて使うことが多いです。入れてくれた内容はしっかり伝わっているので安心してくださいねと、患者さんにアピールするためもそのようにしていますね。

SOAPについては、S(Subject:主観的情報)よりもどちらかというと、O(Objective:客観的情報)の部分を集めるような問診設定になっているかもしれません。

例えば、風邪の症状で最初は咳が出ていました、でも今は痰が、など今困ってることと、その症状が出始めた時の症状とは少し違うところがあるので、その辺りにフォーカスしていますね。今ある症状は何なのかというところは、診察室の場で直接チェックするようにしています。

メルプWEB問診を通して、業務効率が良くなったと感じられている点を教えてください

ー 患者さんの待ち時間の緩和、スタッフの手間の削減に活躍

やはり、メルプでかなり時短になっているのを感じます。

来院してからの問診ですと患者さんが滞留してしまい、患者さん側から見るとそれ自体を待ち時間という風に思われてしまいます。来院してから診察室に入るまでの時間は、問診を事前に入れてくれている方が明らかに早くなりますので、その点に役立っていますね。

また、スタッフ側が問診をとる時間についても短縮できているので、スタッフの手間が取られにくくなっています。日によりますが、1勤務当たり問診対応を担うスタッフが1・2名いますので、急なヒアリングで10分かかるのと、それが5分で済むのとでは全然違って、スタッフの動きもかなり変わってきます。

メルプWEB問診に改善してほしい点はありますか?

ー 問診テンプレートの増量、入力補助機能のリクエスト

これは多分会社側の努力じゃなくて、国のシステムとしての話になってくるとは思うのですが、受付時のマイナンバーカードの対応として、オンラインで確認情報を何らかの形で送信して、ワンタッチ登録できるようなシステムがあると有難いですよね。

メルプに関しては、問診百科で各クリニックさんの問診は色々と閲覧できるようになっていますが、標準の問診パターンをもっと作っていただけると安心して使えるなと思います。

また、高齢の患者さんが問診を入力するとなった際、若い患者さんは自分でフリーコメントで入力して、高齢の患者さんは選択肢から選んで入力できるなど、場合によっての入力補助機能があると有難いです。例えば、患者さんが喋った音声をスマホに入れて、その音声を要約した状態でメルプにアップロードしてくれるような機能があると、今、メルプで問診をとりきれていない方たちもメルプで問診がとれるようになるのかなと思います。

内科目線から見る、メルプWEB問診導入のメリットについて教えてください

ー 事前に掴める患者さんの情報とニーズ、転記の手間も大幅削減

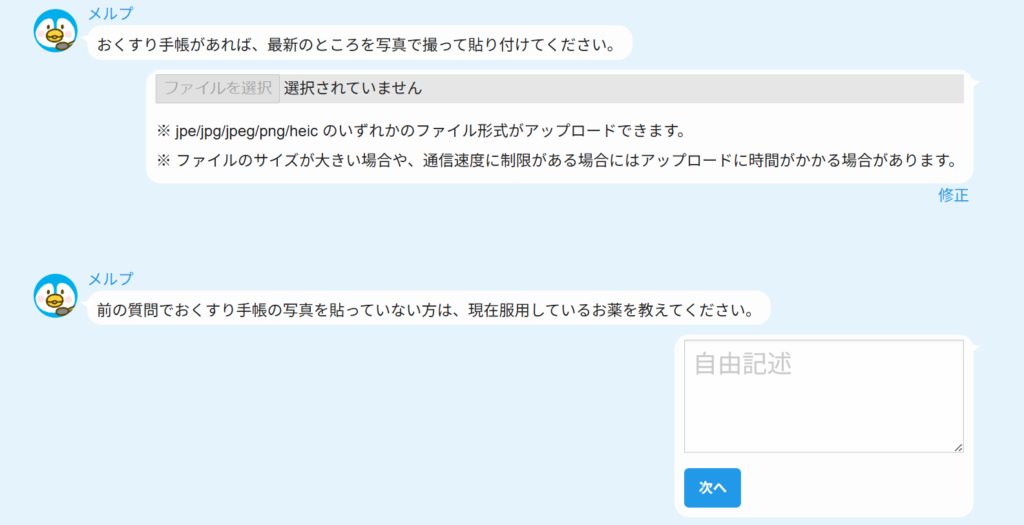

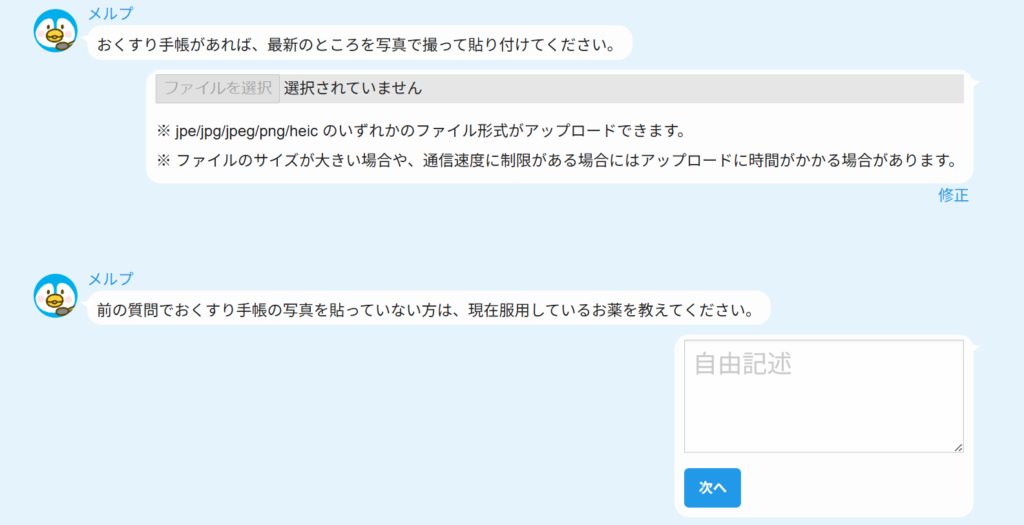

やはり、特に初診の患者さんに対して凄く有効なシステムだと思います。当院は、お薬手帳の写真もアップロードいただくように設定しているので、そのような情報もしっかりと集められるようになります。また、患者さんは診察室に入るとなんだか萎縮してしまって、ご自身の言いたいことが上手く伝えられないという患者さんもいます。だからこそ患者さんが思っていることを事前に教えてもらえたり、こういった検査をしてほしいと思っているといったニーズが掴めることは、双方にとって非常にメリットだと感じています。診察室でのコミュニケーションがとてもスムーズになりますので、特にそのような点がおすすめだと思います。そして紙の問診だとものすごく時間がかかって転記していましたので、それがコピー&ペーストで済むというのが紙の問診とは全然違いますね。