患者さんも自覚していない主訴を、メルプWEB問診で拾い上げる!

医師の診察スタイルに合わせた運用方法も確立

東京都府中市にある、府中こころ診療所様は、小学生から高齢の患者さんまで、幅広い世代のこころの悩みに対応されている心療内科・精神科のクリニックです。

かつて勤務人数の多かった非常勤医師において、診療やカルテの質を保つことを目的に、2020年よりメルプWEB問診を導入されています。

導入当初、メルプWEB問診の運用状況について、春日院長先生からお話しを伺いましたが、今回は事務長の山本様より、その後の運用状況や、コロナ禍を経て感じられたメルプWEB問診の導入メリットなどについて、改めて伺います。

前回のインタビューはこちら ▶▶

「情報を集める部分はメルプでだいぶカバーできていますので、本来すべき患者さんとの話し合いに集中できるようになりました」

https://monshin.melp.life/users/fuchu-kokoro-clinic/

まず導入にあたり、メルプWEB問診に期待していたことを教えてください

ー カルテの質が担保され、カルテ作成の負担も大きく軽減

やはり「カルテの質の担保」でしょうか。医師がそれぞれカルテを1から入力するとなると、どうしても時間がかかってしまいます。そのため、メルプの問診である程度ベースを作り、その後は各医師でアセスメントのプラスアルファを1・2分で入力してもらうことで、質の良いカルテが短時間で作成できる、そのことに1番期待を寄せていました。

実際、紙の問診からメルプに変わって、カルテ作成に対する医師の負担は大きく軽減したように感じています。導入当初は問診を作り込んでいかないと、思った通りのカルテ表示にならないといった不具合を感じる部分もありました。ただ、最初の作り込みをクリアして運用に慣れていくと、カルテの質はしっかりと担保されながら、医師のカルテ作成はだいぶ楽になったように感じています。

ー 運用フローは3ヶ月以降から定着

問診の大枠は春日院長が作り込みました。その後、実際に運用してみて「こういう風な質問にした方がいいんじゃないか」など細かい編集に関しては事務長の私が担当しました。

運用が上手く回り出すまでには、大体3ヶ月ぐらいは試行錯誤しましたね。導入当初は、患者さんから「これはどういう意味ですか?」など事務スタッフに問診内容に関して質問があったりもしました。そのため事務スタッフには問診のテスト画面で、患者さん目線で何通りか回答してもらうなどしてメルプに慣れてもらいました。その後は安定的に運用できていると思います。

現在のメルプWEB問診の利用状況について教えてください

ー 患者さんの9割がメルプWEB問診に回答

概ね9割、少なくとも8割以上はメルプに回答いただけていると思います。導入から約5年が経過して、患者さんもメルプに慣れていただけているようで、事前に入力してくださる方が増えた印象があります。予約システム経由でメルプに回答いただく方、来院されてから受付でメルプのQRコードを読み取って回答くださる方がいらっしゃいます。

再診の患者さんからは、「また回答しないといけないの?」といったお声をいただくこともありますが、「初診よりも簡単な内容になっているので、ぜひご協力をお願いします」と来院時に毎回、事務スタッフが繰り返しお声がけしています。それによって、患者さんもメルプへの回答が習慣になっている背景はあるのかなと思います。来院時に発行された受付票をお渡しする時に「お待ちの間にメルプの入力をお願いします」とアナウンスしている状況です。実際、問診内容も1・2分で回答できるように負担がかかからない量で作成しています。

問診内容で工夫されているポイントはありますか?

ー 問診回答の入り口を4つに分けて設定、種類別に常時修正を実施

月平均で初診患者さんが130~140人、再診患者さんが約4000人ほど来院される中で、再診の問診については内容が長くなり過ぎないようにしています。

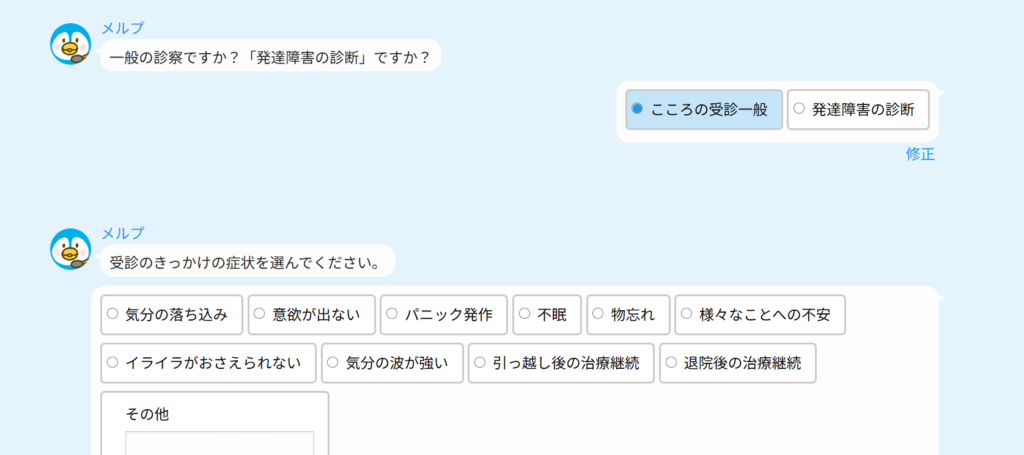

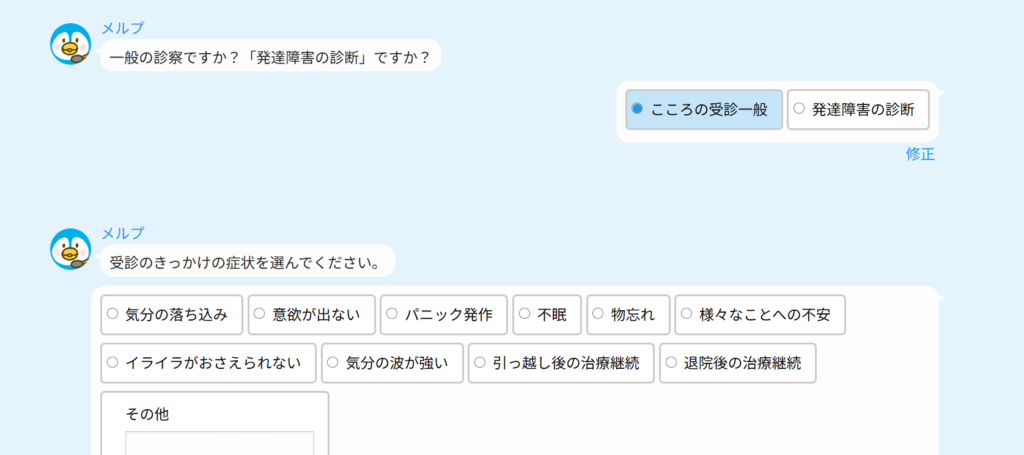

初診の問診に関しては、回答の入り口を分けて「10代向けの問診」「一般成人向けの問診」「発達障害者向けの問診」「障害年金の診断書作成用」の4種類を作成しています。こちらは、メルプを運用する中で、当院を利用される患者さんや、回答の傾向を見ながら入り口を分けて、今のかたちに落ち着いたのは2年ぐらい前になります。特に10代向けの問診は、追加したり削ったりと、今でも常に修正はかけています。10代の小学生・中学生ぐらいだと、本人が問診に回答するというよりも、保護者の方が回答されるケースも多いので、「小さい頃のご様子はどんな様子ですか」など、一般成人の方にはない質問内容なども設定していますね。

来院後の患者さんの導線、スタッフのオペレーションについて教えてください

ー 事務スタッフと医師が問診回答の有無を確認後、診察スタート

初診の場合は、WEB予約・電話予約のどちらでもメルプの事前入力をお願いしていて、来院時にスタッフ側でメルプ回答の有無を確認します。回答済みであれば患者さんの生年月日や住所などの個人情報で相互確認をして待合室でお待ちいただき、未回答の場合はその場でメルプを入力してもらっています。再診の場合は、受付時にその場で回答をお願いする流れです。

診察室では、患者さんの入室前にカルテを開き、メルプの回答内容を電子カルテに転記して、診療報酬の算定など必要な情報を準備してから患者さんをお呼びしています。医師が患者さんを検索した際、問診が登録されていない時は、事務スタッフへ「患者さんにメルプ回答の促しをお願いします」とアナウンスが入り、そこから患者さんにメルプ回答にご協力をお願いする場合もあります。

また、医師の中には自分で1からヒアリングする診察スタイルで、メルプの問診は不要とする医師もいますので、その場合は医師のタイミングで患者さんをお呼びしています。現在は医師10人中、半分ぐらいが、メルプの問診を重要視して活用している状況ですね。

カルテ作成について教えてください

ー メルプとAIの組み合わせで、画一的にならないカルテを作成

初診・再診共に、患者さんがなぜ受診されているのか、今の状態はどうなのか、主訴は非常に大事になってきます。しかし主訴は、実は本人も気づかないようなものもあったりするんです。そのため、患者さんが問診の選択肢を見て「これも当てはまる、あれも当てはまる」といったように、問診を通してできる限り本人の状態が正確に拾えるように、設問内の選択肢を増やしています。

SOAPについては、基本的にS(Subject:主観的情報)、O(Objective:客観的情報)はメルプでとれるので、A (Assessment:評価)、P(Plan:計画)に関しては医師が入力しています。加えて、1年前くらいから、メルプをAIに読み込ませて、文書生成をしてS・Oを読みとり、A・Pに関してもAIで作成するといった運用方法も取り入れています。メルプの回答内容をそのままカルテに転記するのではなく、一度AIを挟んで転記する流れです。メルプとAIを使えばカルテができあがるので、臨床情報に関しては医師が時間のある時に書いてもらっています。

ー 監査対策の一環としての運用も確立

上記のようにメルプとAIを組み合わせて使っている理由としては、カルテが画一的になってしまうという臨床上の懸念を解消するためです。例えば「眠れない」という主訴があった時に、「眠れない=不眠」の症状になるのではなく、もう少し色々な単語を選べるようにしたいという意図がありました。その背景には監査対策の一環として、同じような症状の患者さんに対するカルテの内容が、どれも同様のものになってしまう事態を防ぐということがあります。内容は一緒だとしても、文章の表現の仕方を変えればいいのではないかということで、AIを活用することにしました。監査の頻度自体は多くはないのですが、いつ監査が入っても大丈夫なように日頃から準備しているようなかたちですね。

診察において、メルプWEB問診はどのように役立っていますか?

ー 診察時間の効率的な使い方、内容の充実度も向上

当院では患者さん1人当たり、7分前後の診察時間を設定しています。メルプの事前回答があると、診察の冒頭が「本日はどうされましたか?」ではなく、「〇〇な体調なんですね。では本日は……」とすぐに治療の中身の話に入れるのが、ヒアリング時間の短縮になっていて効率的だと感じています。情報のヒアリングは最小限に、患者さんが実際に困っている部分を重点的にヒアリングができるので、紙の問診の時と診察時間は同じでも、診察の中身の充実度はかなり違っていると思います。

診察時間について、病状的に診察が10分~15分ほどかかる患者さんもいれば、お薬の希望だけで3・4分で終わる患者さんもいるので一律ではありません。だからこそ、やはり診療の質を上げて、いかに患者さんに早期に満足していただけるか、病状が改善されるかという点は、限られた時間で多くの患者さんを診察できる効率化にも繋がっていると思います。

約5年間メルプを利用する中で、やはり事前にご本人の様子が分かるというのは、患者さん・医師の双方にとって大きなメリットだと感じています。