来院後の回答スタイルで、メルプWEB問診の回答率ほぼ100%を実現。

スピードが命!耳鼻科の診療にメルプWEB問診の“事前情報“が大活躍!!

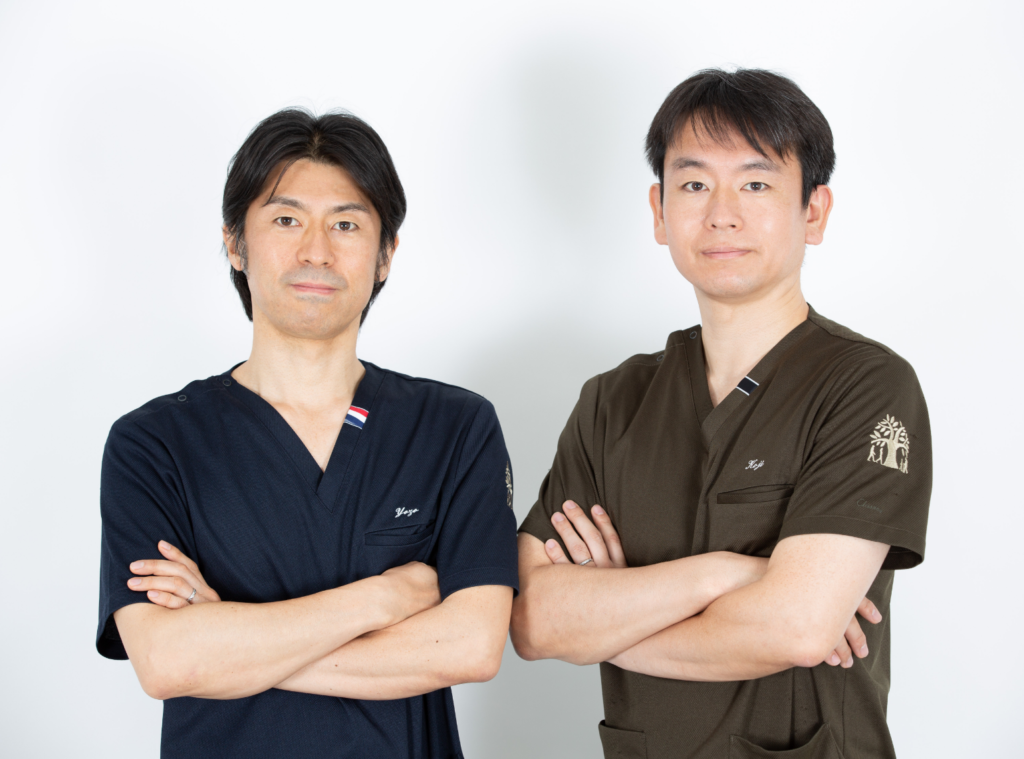

東京都町田市にある稲垣耳鼻咽喉科医院様は、1942年の開院以来、3代にわたって地域に根付いたオーダーメイドの診療に取り組まれています。耳鼻咽喉科専門医が3名在籍されており、ハイレベルな診療を提供されている耳鼻咽喉科クリニックです。

電子カルテを導入された6年前、「問診の転記」に手間がとられてもったいないという課題を解決するために、メルプWEB問診を導入されました。

導入当初、メルプWEB問診の運用状況について、稲垣院長先生にお話しをうかがいました。今回は導入から6年経過した現在の活用状況や、耳鼻科ならではの視点から見たメルプWEB問診導入のメリットなどについて、あらためてお話をお聞きします

前回のインタビューはこちら ▶▶

「WEB問診の紙問診と比較して一番良い所は、深く掘り下げて症状を聞ける点です」

https://monshin.melp.life/users/inagaki-ent/

来院後のメルプWEB問診回答の流れは、現在も以前と同様の運用方法でしょうか?

ー 来院後の問診回答でほぼ100%の回答率、受付が管理しやすい環境も確保

紙カルテで対応していた6年前までは、患者さんが診察室に入られてから、紙の問診票を見ながらその場でカルテを記入していました。そうした時間を短縮したいと思い、電子カルテの導入と同時にメルプWEB問診を導入しました。メルプの導入後は、患者さんが診察室に入られた段階で、カルテに問診の情報がまとめられているので、患者さんに追加で2、3点確認した後はすぐに診療や処置に取りかかることができます。メルプがあることで、導入当初から大変助かっています。

問診の入力は導入当初から変わらず、基本的に来院後に回答をお願いしています。受付にメルプのQRコードを掲示していますので、「こちらを読み取って問診の入力をお願いします」とお伝えすると、大体スムーズに入力いただけます。念のため、院内には回答用のタブレットも用意しています。

問診の回答は、もちろん自宅で入力いただいても構わないのですが、患者さんから問診が送信されると、メルプの管理画面上に回答済みの問診が蓄積されていきます。すぐに来院されない患者さんの問診が管理画面上に溜まり過ぎてしまうと、受付で該当の問診を探す手間が発生してしまうため、当院では原則として来院後に問診を入力していただくようにしています。現在、紙の問診を利用される方は1日に数名程度で、メルプの管理画面上には、実質100名超えの回答済みの問診が入ります。リアルタイムで問診は増減しますので、問診数は受付スタッフが管理しやすい(管理画面上の)1画面に収まる程度の数を目安に運用しています。そのバランスをとっていくためにも、来院後に問診を回答いただくフローを採用しています。

ただ、当院が行っている病児保育室の利用に関しては、来院前の入力をお願いしています。別途、病児保育用のホームページがありますので、そこからメルプの事前回答へ誘導しています。こちらは通常の問診とは別枠として、メルプをシステムの1つとして使わせてもらっています。

患者さんの中にはWEB問診の回答が苦手な方もいらっしゃいます。以前はスタッフが付いて、一緒にWEB問診を入力していた時期もありましたが、やはり人員の配置的に対応が難しいため、断念しました。現在は紙の問診を記入いただいて、そちらをスタッフが代行して電子カルテに入力するようにしています。紙の問診では質問を深堀りすることができないため、足りないところは診察の場で僕が聞くようにしています。

ー 再診患者さんの問診入力について

耳鼻科はクリニックによってお子さんの患者さんが多かったりもしますが、当院の場合は現役世代から高齢の患者さんまで、満遍なくご来院いただいています。初診の患者さんが全体の3分の1で、再診の患者さんが3分の2くらいの割合です。

問診は再診の方にも全員に受付で入力をお願いしています。高齢の方や入力が難しそうな方に関しては、スタッフが口頭で問診を伺って代行で入力しています。

初診は症状を深掘りしてお尋ねするので患者さんも入力が大変ですが、再診の場合はそこまで負担をかけられません。そのため、できるだけシンプルに「前にいらした時と比べてどうですか」というような聞き方にしています。再診の方はメルプに慣れている方も多く、「じゃあ入力しておきますね」という感じで、問診も「変わりありません」とあっさりした回答が多いです。こちらとしては、問診で事前にここまで答えてほしいと思うところもありますが、患者さんそれぞれのご事情もありますのでやむを得ないですね。問診の内容だけ見ると何事も無いように見える場合も、実は症状について直接口頭で言いたかったと仰る患者さんもいらっしゃったり、色々なケースがありますので。

来院後の患者さんの導線と院内のオペレーションを教えてください

ー 来院→メルプWEB問診入力→診察室へご案内→診察・処置・検査

当院は1日120名前後の来院があり、約70名の予約枠は大体2、3日前には埋まる状況です。事前予約無しで直接来院される約50名の患者さんに関しては、どうしても待ち時間が発生します。お待ちいただいている間にメルプを入力いただいたり、受付システムのQRコードは院外からも待ち状況を確認いただけますので、順番が近付いた頃に来院いただく場合もあります。来院後は受付が完了した段階で、受付スタッフが問診を電子カルテに転記して、そこから順番に診察室へご案内、診察・処置・検査を行う流れになります。

診療において、メルプWEB問診はどのように役立っていますか?

ー メルプのお陰でヒアリングは最低限に、処置時間の確保で診療の質の向上に貢献

患者さん1人当たりの診察時間は大体4、5分に設定していますが、メルプは診療の効率化にかなり貢献してくれています。診察で直接口頭で話したい方など、患者さんは様々ですが、メルプの問診内に自由に入力いただける欄を作っていますので、そちらに症状や要望を入力してくださる患者さんも多いです。患者さんが診察室に入られる前にカルテを一通り読んでおくと、その方が何を伝えたいかが分かりますので、事前情報が把握できた上で診察が始められるのはかなり効率が良いと感じています。また、しっかり記録としても残りますので、後から振り返ることができるのも助かります。

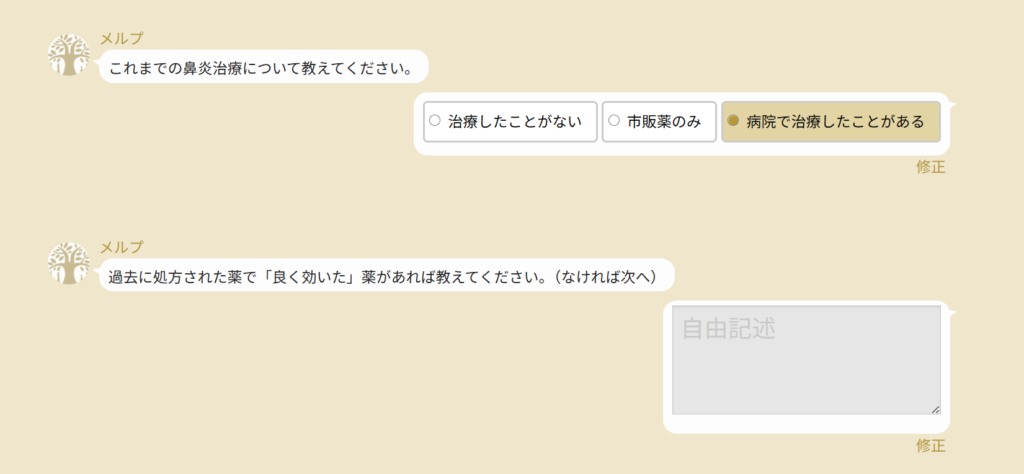

メルプの問診は、疾患によってそれぞれ深掘りができるので、特に初診の場合は割と細かく聞くようにしています。患者さんからすると、入力が少し面倒なところもあると思いますが、問診をしっかり入力いただけるとこちらも全体像が網羅できます。聞きたいことはほぼメルプの中で聞けていると思っています。

基本的にはSOAPのS(Subject:主観的情報)の部分をメルプで聞けているので、情報が予め分かった状態ですぐに処置に入れたり、必要な検査の案内ができます。耳鼻科は患者さん1人1人に対する処置の数も多いので、そこに時間をさいて丁寧にやれるようになったことは非常に有難いです。ヒアリングの時間は最低限に抑えたとしても、メルプに内容がしっかりと入っているので、大事な「処置」時間が確保できて診療の質が上がったという印象です。

ー スピードが命の診療、経営面では診療単価の向上にも一役買っている

特に花粉症のピーク時など、メルプの存在は貴重です。その時期は1日200名の患者さんを対応することもありますので、診察もより効率重視になります。

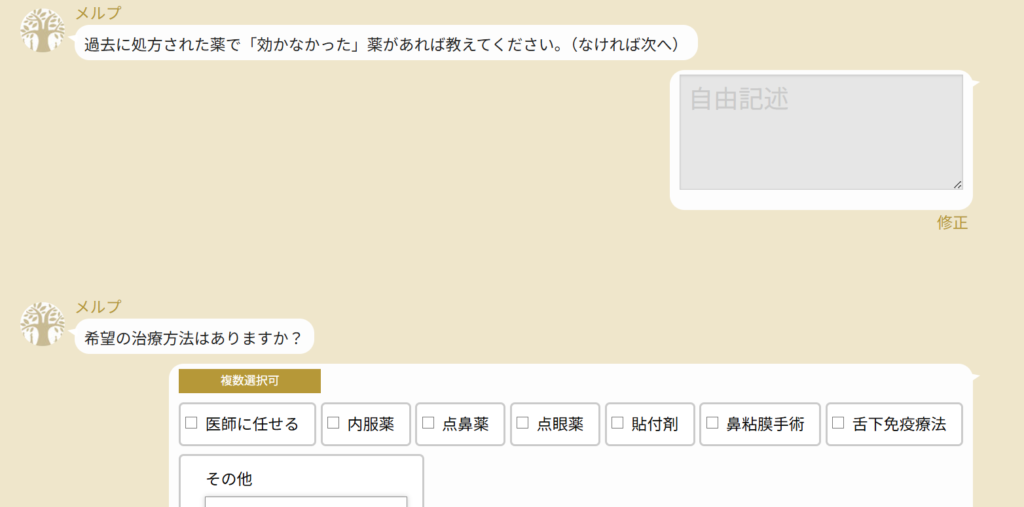

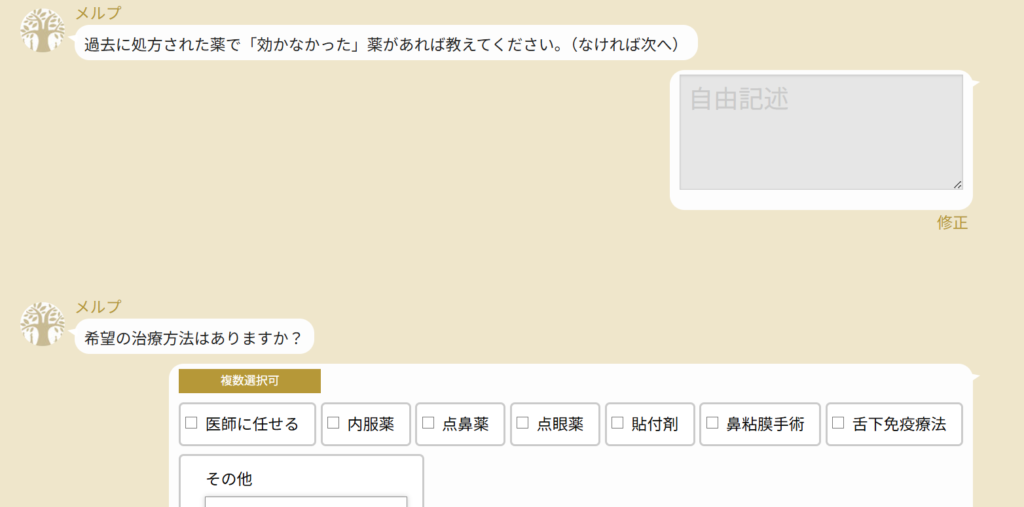

紙問診だとそこまで深く聞けていなかった「薬の希望」や「過去に効果がなかった薬」など、現在は全てメルプの問診の中に質問を組み込んでいます。そのため、僕はカルテに入ってる情報を元に薬を選んでいくだけなので大変有難いです。

元々、案内したかった検査についても、あまりにも院内が混雑していたり忙し過ぎたりすると、省かざるを得ない場面も多々ありました。それがメルプがあることで、診療の最初のヒアリング部分がかなり短縮できているので、その分を検査や処置の時間に効率的に回せていると思います。ですので、診療内容が充実して自然と診療単価も上がっていく感じですね。来院数が多く忙しくても、お陰様で診療単価は下げることなく診察ができています。

耳鼻科目線で見た時の、メルプWEB問診の導入意義をお聞かせください

ー 「カルテ文言」機能により、コンパクトで分かりやすいカルテを実現

特に効率重視の耳鼻科の場合、WEB問診は必須だと思っています。

メルプを使っていて「これはいいな」と思うのは、患者さんには分かりやすい言葉で質問を投げかけながら、クリニック側では専門用語などに切り替えられる変換機能(カルテ文言)があることですね。この機能によって、カルテ自体の仕上がりがコンパクトになります。ぱっと見てとても分かりやすいカルテの状態になることがメリットだと感じています。

周りで新たにWEB問診の導入を考えられている先生には、僕からメルプをおすすめすることもあるくらい、現状としてはメルプに不満は無いですね。