センシティブな診療にこそ、WEB問診という新しい安心を!

メルプWEB問診が叶える、プライバシー配慮とスピーディーな診療導線

東京都港区・新橋にある、にじいろクリニック新橋様は、20代~40代のサラリーマンやOLの方々が多く訪れる性病専門のクリニックです。

若い世代にも需要の高い「自費診療」がメインの診療科開設に伴い、自由度の高いWEB問診を理想とし、開業とほぼ同時期の2021年からメルプWEB問診を導入されています。

今回は、メルプWEB問診の導入背景や自費診療での運用方法、実際の使い心地について、院長の福地先生にお話を伺いました。

WEB問診の導入は元々予定されていたのでしょうか?

ー 来院前の事前問診により、待ち時間ゼロの診察を実現

そうですね。事前入力の手間なども考えると、正直、最初は紙ベースの方が患者さんもこちら側の処理も面倒くさくないのかな?という印象はありましたが、非接触のコロナ対策の一環として、周りのクリニックもWEB問診を導入している話を聞いたこともあって、導入することは決めていました。

導入後の印象としては、割と回答してくれる患者さんは多いんだなと思いました。当院は予約システムは導入していないので、ホームページからメルプに事前回答いただくのですが、「来院前に電車の中で入力できて助かりました」、「事前回答しておくと、来院後に待ち時間なく診察に呼ばれるので有難いです」と言ってくださる方もいました。

メルプWEB問診の検討時の状況と、導入に至った決め手について教えてください

ー 一番の決め手は"自由度の高いカスタマイズ性"。匿名性が得られることも高評価

メルプは名前を聞いたことがあったくらいで、最終的には他のメーカー含め2・3社で検討しました。

メルプの導入の決め手は、やはり「カスタマイズの自由度」が1番高かったという点です。あとはコスト面ですね。

問診の作成については、どのメーカーも「問診はある程度雛形があるので導入は楽ですよ」と謳っていましたが、自費診療の問診として使うには適さない面もあるように感じました。

例えば、問診の最初に保険証情報の登録が必須といった設定は、当院には必要ありませんでした。

また、診療科上、プライバシーの保護という観点から「匿名性」にも対応できるのが良かったです。基本的に、こちらから患者さんのお名前などは伺わないようにしていますので、メルプの個人情報の入力項目も、名前や年齢の項目は任意入力で設定しています。電子カルテとの連携上、生年月日と電話番号の入力は必須項目にしていますが、必須か任意か、設定を選べるようになっているのは大変助かっています。

メルプWEB問診の導入後、実際に定着するまではどのくらいかかりましたか?

ー 一度設定をしてしまえば運用はストレスフリー

問診の雛型を作るところは時間がかかりましたね。どういうフローで作っていこうかと、メルプを使われている他のクリニックの内容も色々見て、そこからイメージを作っていきました。最初の設定は大変でしたが、一度設定ができると、後は楽でした。また、最初はカスタマイズの画面で戸惑うこともありましたが、慣れてしまえば項目のコピーや移動なども、ストレスなくできるようになりました。

そこからは大体2・3ヶ月経ってくるとスタッフも慣れて、上手く回り出しましたね。

回答された問診に対して、現場ではどのようなオペレーションを回されていますか?

ー 来院予定の可視化でスムーズな診療導線を確保

まず、問診の回答内容は朝一に受付で全部チェックします。そしてどの時間帯に、何の検査をする人が来院予定か、A4サイズのホワイトボードに書き出してもらって可視化しています。問診の項目で来院予定を入れていただくように設定しているのですが、6割7割の方がその予定通り来てくださる方が多いです。

来院されたら、事前にメルプを回答されているか確認をして、回答済みの方はそのままご案内、未回答の方は紙の問診を記入いただくという運用ですね。

事前に問診を回答されている方と、未回答の方の違いはいかがでしょうか?

ー 事前回答で院内の滞在時間が減少

メルプ未回答で来院された方には、問診の内容上、紙問診の記入をご案内するのですが、やはり5分前後は書く手間が発生したり、遅い方だと10分くらいかかってる方もいますので、その分、院内での滞在時間は伸びている感じがしますね。

例えば、メルプ未回答の方が来院された後、回答済みの方が来院された場合には、未回答の方よりも先に診察が受けられるような感じで、順番が前後することもあります。

1日の来院数(平均40〜50名)のうち、2・3割が初診患者さんということですが、初診患者さんのメルプの事前回答率の向上に向けて、工夫されている点はありますか?

ー よりスムーズな診療のために事前のWEB問診をご案内

ホームページのトップページで、患者さんがよく閲覧される箇所(スマホだと一番左上、パソコンだと右上固定)に「WEB問診はこちら」といったボタンを配置して、メルプが自然と目に入るようにしています。また、電話やお問い合わせからご連絡をいただいた際には、必ずメルプのご案内を行うようにしています。「事前にメルプをご利用いただいた方が、スムーズにご案内できます」とお伝えすると、多くの患者さんが実際にメルプを入れてくださる印象ですね。

問診内で取得している「来院きっかけ」の情報をみると、WEB検索からの流入が90%、紹介やTwitter・看板が10%ほどとなっています。診療科の特性上、比較的しっかり調べてから来院される患者さんが多い印象なので、事前にWEB上で情報収集される方が、そのままメルプの問診に進まれているのだと思います。

問診内容や運用方法で工夫されている点はありますか?

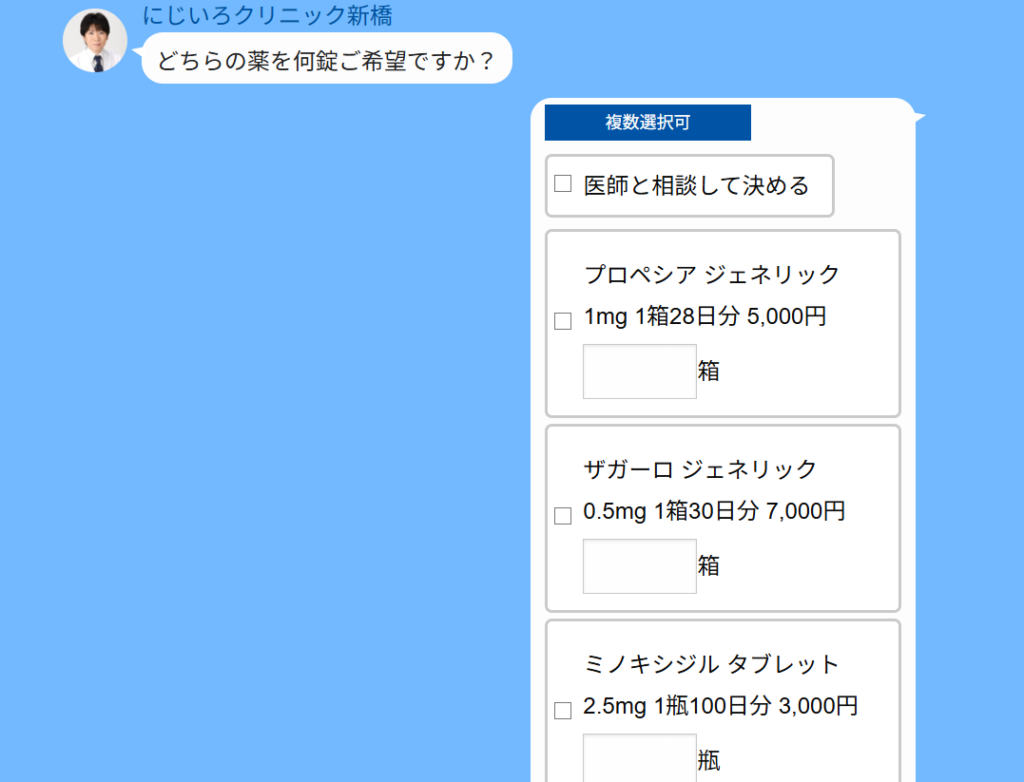

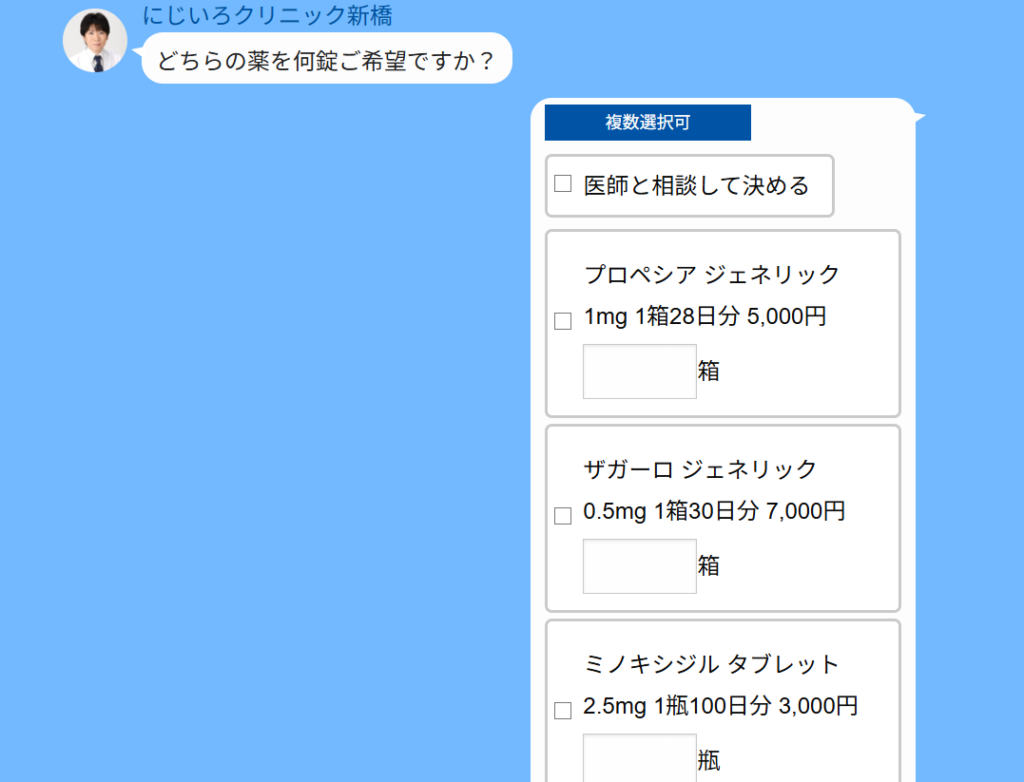

ー 問診内の料金表示で費用感を把握、伝えたいことがしっかり伝わるという満足感も

自費診療なので、問診の設問内に料金を明記して、料金体系を分かった上でご来院いただけるようにしています。検査項目を選ぶと、その検査に対する費用が表示されるようにしていますので、、皆さん費用感は大体把握された上で、ご希望される検査などが決まった状態で来院される方が大半のように感じます。

また、メルプに回答いただいた問診は、朝一の確認時にプリントアウトして、入力いただいた内容を患者さんにもお見せしながら診察するかたちをとっています。

患者さんも、問診をこちらがちゃんと見てくれているんだなというのが分かると、入力は大変だったけどやって良かった、伝えたいことが伝わって安心した、といったような満足感を感じていただけているように思います。

メルプWEB問診導入の決め手の1つとなった「カスタマイズの自由度」について、実際の印象はいかがでしょうか?

ー 患者さんの声を元に、より理想のカタチにブラッシュアップ

その後、問診は少しずつ修正を加えていって今のメルプになっている感じです。導入当初は、問診最後の送信ボタンを押さずに来院されてしまう方もいて、問診回答が飛んでいなかったこともありましたので、「送信ボタンをクリックしてください」の文言を最後に付け加えたりしました。また、患者さんから、もっと詳しく書きたかったという声をいただいた時には、最後に「ご質問はないですか」という備考欄を設けたりもしました。今でも余計なところは削ったりと、自由に編集作業をしています。

メルプWEB問診を通して、業務効率が良くなったと感じられている点を教えてください

ー 手間の削減&圧倒的にスピーディーになったカルテ作成と診療記録

紙の問診ですと、手書きでちょっと読みにくかったり、数字も「0なのか9なのか?」といったようなことも発生するのですが、メルプだとそういったことは全く気にせずに全部貼り付けるだけなので、圧倒的にカルテ作成が早くて、診療記録も早いです。

スタッフもメルプがあればコピー&ペーストですぐにカルテ作成できるので(電子カルテ:デジカルの)タイプミスも無くなっていますし、私のカルテ記載も、診察で話した内容を少し追記するぐらいで、もう8割方が終わってるようなかたちです。必要のない手間がかなり短縮でき、業務効率に大変役立っています。

SOAPのS(Subject:主観的情報)の部分が、もうメルプで大体取れていますね。検査項目が決まっていたり、治療内容が決まってると、Oのところはそんなに重要じゃなくなってきて、トップのSでほぼ片付いているような印象です。何の検査がしたい、何の薬が欲しいなど、事前に患者さんの希望が分かった上で診察に入れますので、非常に助かっています。

同じような診療科や、自費をメインにされているクリニックさんで、まだメルプを導入されてない先生には「問診の制限も少なく自由にカスタマイズしやすくて、使い心地も良いですよ」とお勧めしたいですね。