【チルドレンクリニックPart1】抗インフル薬の効果について前もって言及

メルプWEB問診は、回答に応じて次の質問を繋げていく形式で自由に問診を作成することができます。かなり自由度が高いので「どのようにしたら、より良い問診を作成できますか?」というお声をいただくこともあります。

今回は、チルドレンクリニックの問診を例に、小児科でのメルプ問診の活用法をご紹介したいと思います。ぜひ参考にしてみてください。

チルドレンクリニックは、静岡県浜松市にある小児科のクリニックです。低身長、肥満、夜尿、便秘、アレルギー、喘息などに関するご相談、治療にも力を入れています。

それでは、チルドレンクリニックの問診を見ていきましょう。

問診票作成でこだわられたポイント

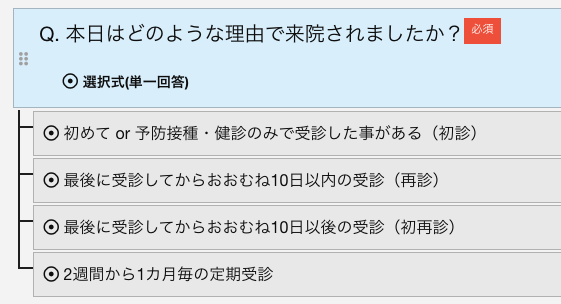

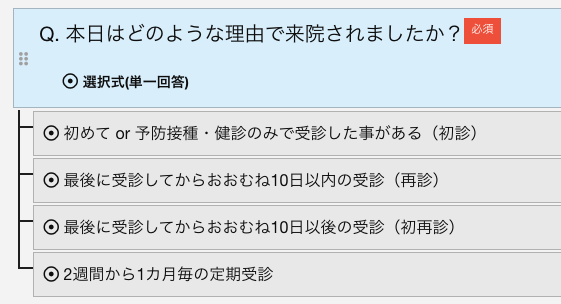

1)10日を基準にして、初再診と再診を分けて表示

まず、最初の分岐の質問は下記のようになっています。

初診・再診の2択ではなく、初再診(一度受診したことがあるけれども、前回とは症状が変わっている可能性が高い or 期間が空いているため、レセプト上は初診扱い)と定期受診を分けていますね。

この点に関しては、以前に瀬越耳鼻咽喉科の問診で紹介した点と同じ感じです。

初再診に関しては

初再診は、正直患者さんには分かりにくいですが、月始めに咳などで来て良くなったけど、中旬頃に今度は下痢など違う症状でこられた時用に用意しています。

患者さんに、この辺を理解していただくのは難しいですね。

患者さんが初再診と思っても、初診がとれそうになかったり、逆に再診だと自分で思い込んで再診で書いても、これは初診と思うときもあります。

受付のスタッフが初診で受付すべきか、再診で受付すべきかの参考にはなるのではないかと思っています。

定期受診に関しては

定期受診は、小児科クリニックだと殆どが風邪などの急性期の人ですが、喘息、アトピー、鼻炎、便秘などで定期的に薬をもらいに来る人がいます。

その人が簡単に症状の変化がないか?今回必要な薬は何か?等を記載できるように

という意図で分けました。

とのことでした。

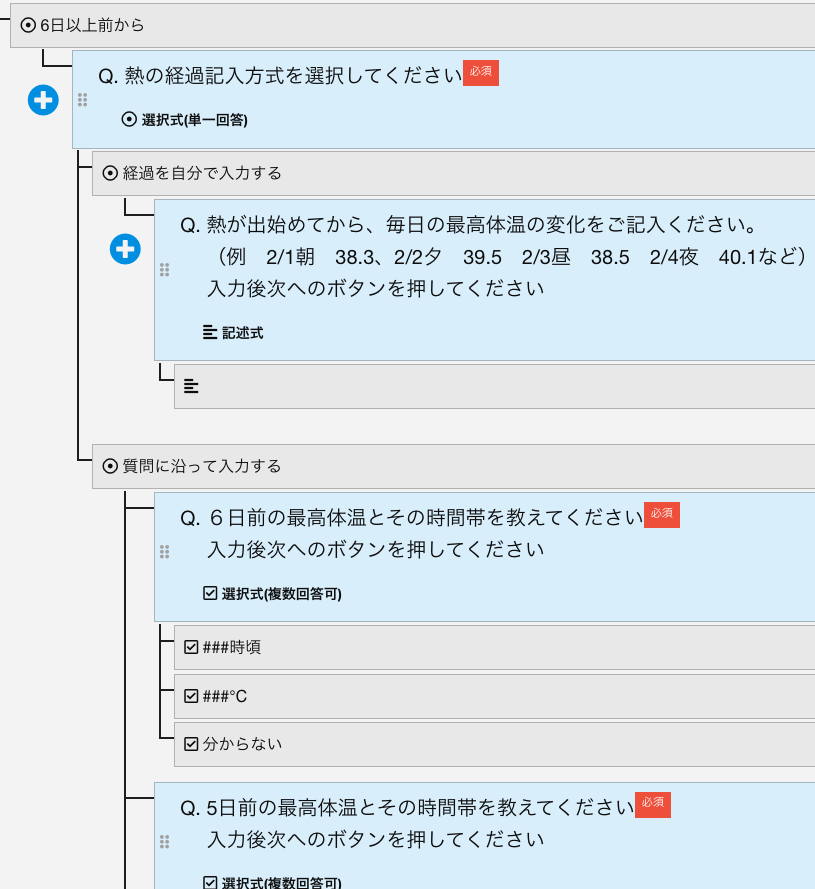

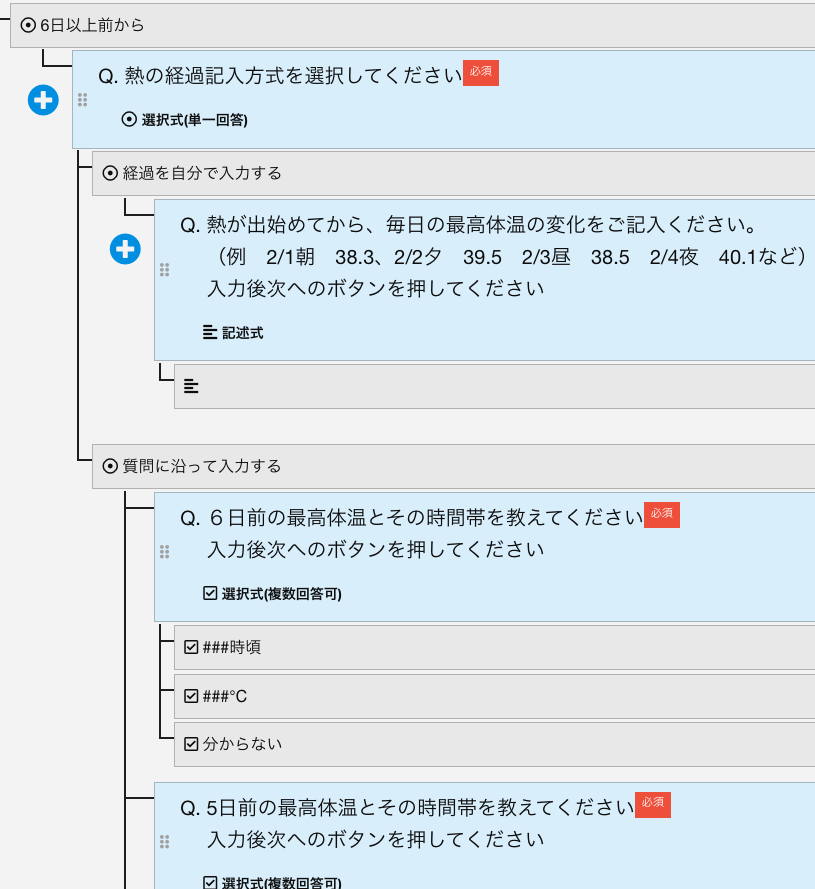

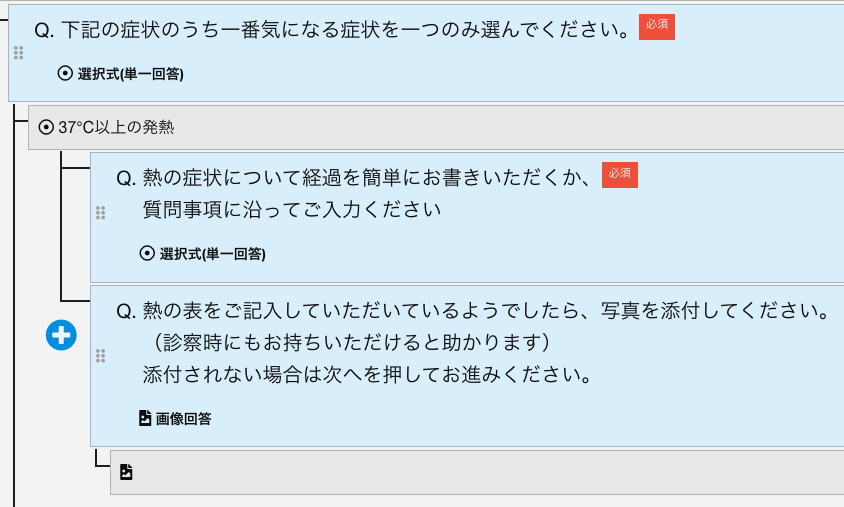

2)熱の問診に関して、自由記載か選択式かを選べる

次に、熱を症状として選択した際の問診を見ていきましょう。

まず、「経過について自分で記入する」自由記載型と、質問に沿って回答をしていく選択式型の2つに分けている点が面白いです。

多くのクリニックでは、自由記載型のみか選択式型のみかのどちらか一方のみで問診を用意していますが、チルドレンクリニックでは、どちらかを選べるようになっていますね。

これに関しては

質問に沿って答えてもらおうと思い作成しました。

しかし、後から自分で患者の立場になって回答すると、まだ質問があるの?と感じましたので、自分の言葉で率直に書きたい、伝えたいという方もいるだろうと思い、2パターン用意しました。

とのことでした。患者視点に立って作成し直されたということですね。

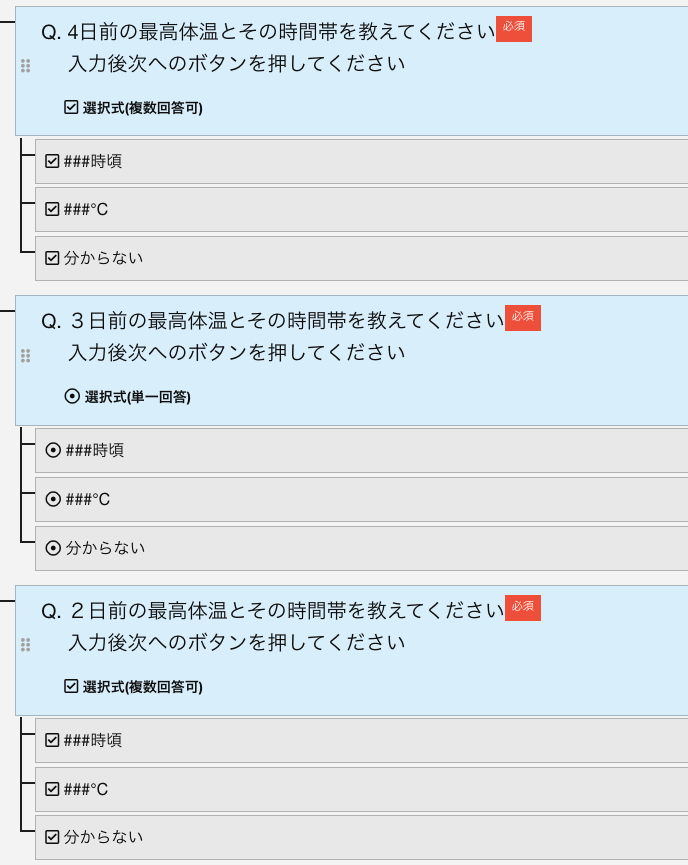

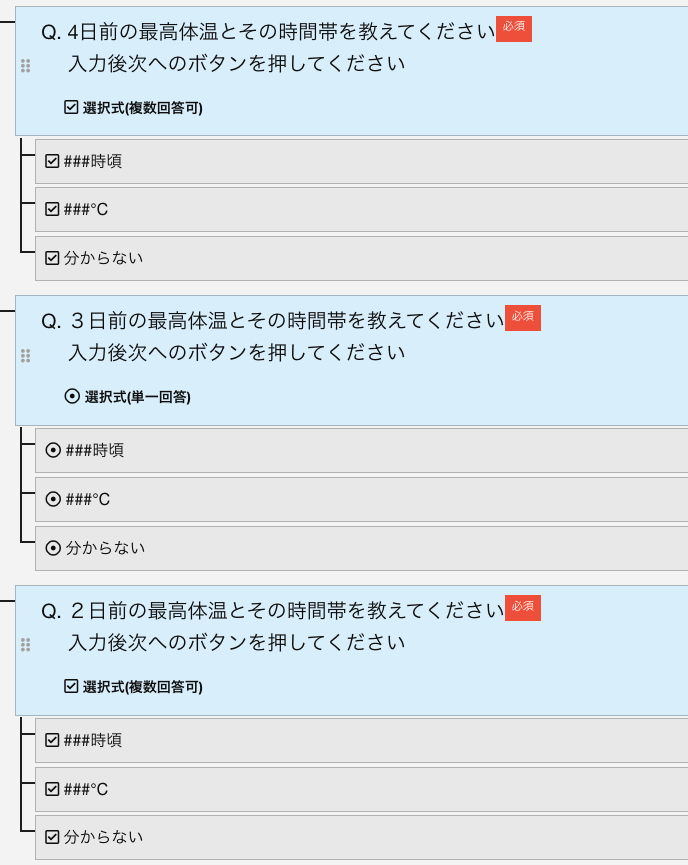

また、自由記載型、選択肢型のどちらを選択した場合でも、日毎の最高体温の変化を詳しく記入するように促しています。

さらには、熱型のグラフをつけているご家族の場合には、写真で送ってもらうようにも促しています。

ちなみに、メルプでは、テキストだけではなく写真や動画も問診として送ることができます。詳しくはこちら

これは、実際にメルプを小児科の先生に紹介した際に気づいたことなのですが、小児科の場合は、5,6日くらい前からの熱の変化を詳しく問診される先生が多い印象です。

内科(成人)の場合は、熱の発症時期と最高体温を聞く程度で、毎日の熱の変化を詳しく聞くことは、不明熱とかでない限りなかなかないと思いますので、その点が新鮮でした。

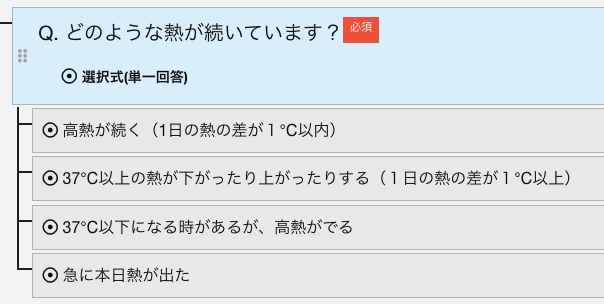

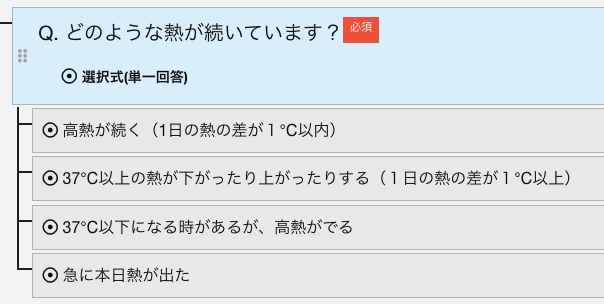

3)熱型に関する質問の意図とは?

また、熱型に関する質問も個別で聞いていますね。

こちらに関しては

熱型が診断の参考になる場合がありますので、質問に入れています。

小児ですと、朝方は熱が下がっていても午後から上がってくる場合、私の印象ですと、アデノ咽頭炎、それに咳があるとマイコプラズマとかRSウイルス感染の可能性があるのではと思い、参考にしています。

とのことでした。熱型に関しては

- 稽留熱(熱が下がらず、1日の差が1℃以内の場合)

- 弛張熱(熱が下がらず、1日の差が1℃以上ある場合)

- 間欠熱(1日に一度は正常に下がる場合)

など、ありましたね。

国家試験の頃に勉強した記憶があるのと、あとは、不明熱や自己炎症性疾患疑いの患者さんがいらしたときに、私はその都度調べながらでの対応になってしまっていますが(汗。。

国家試験の頃に勉強した記憶があるのと、あとは、不明熱や自己炎症性疾患疑いの患者さんがいらしたときに、私はその都度調べながらでの対応になってしまっていますが(汗。。

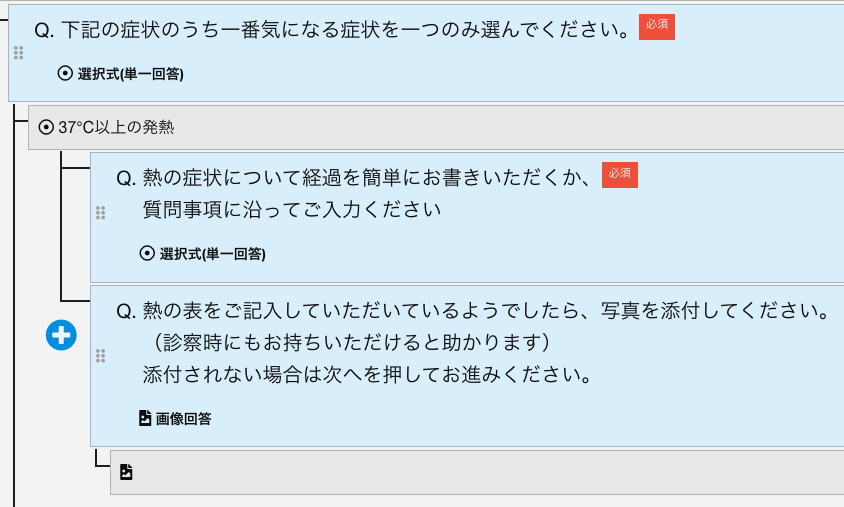

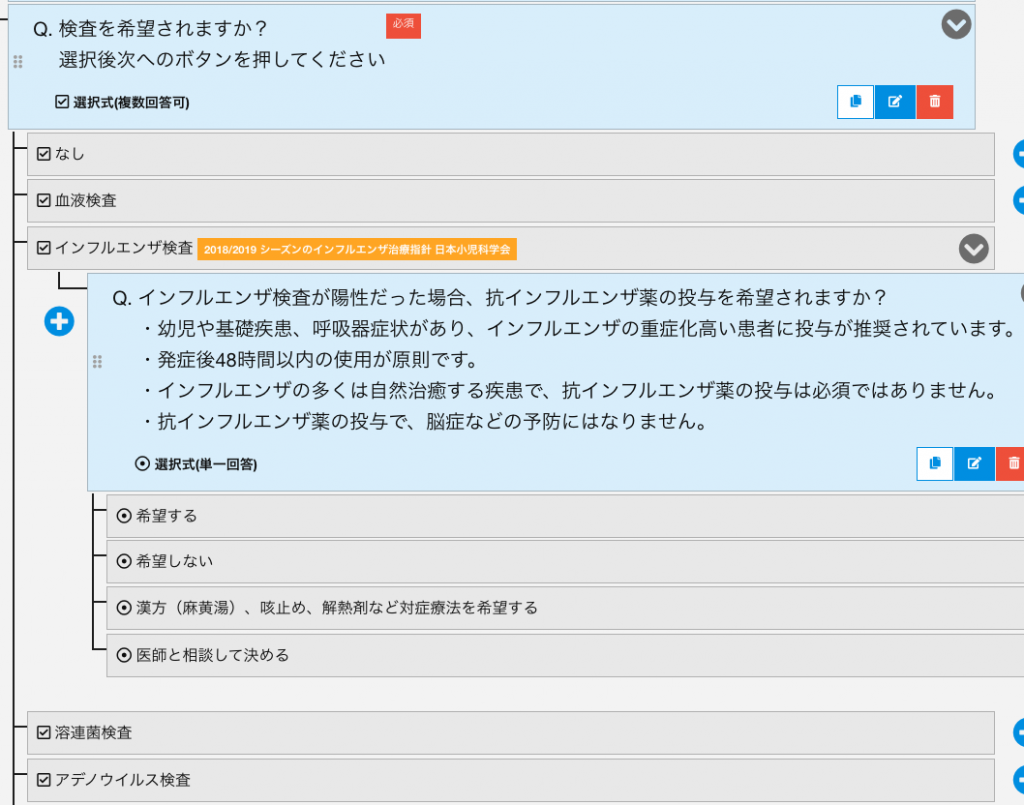

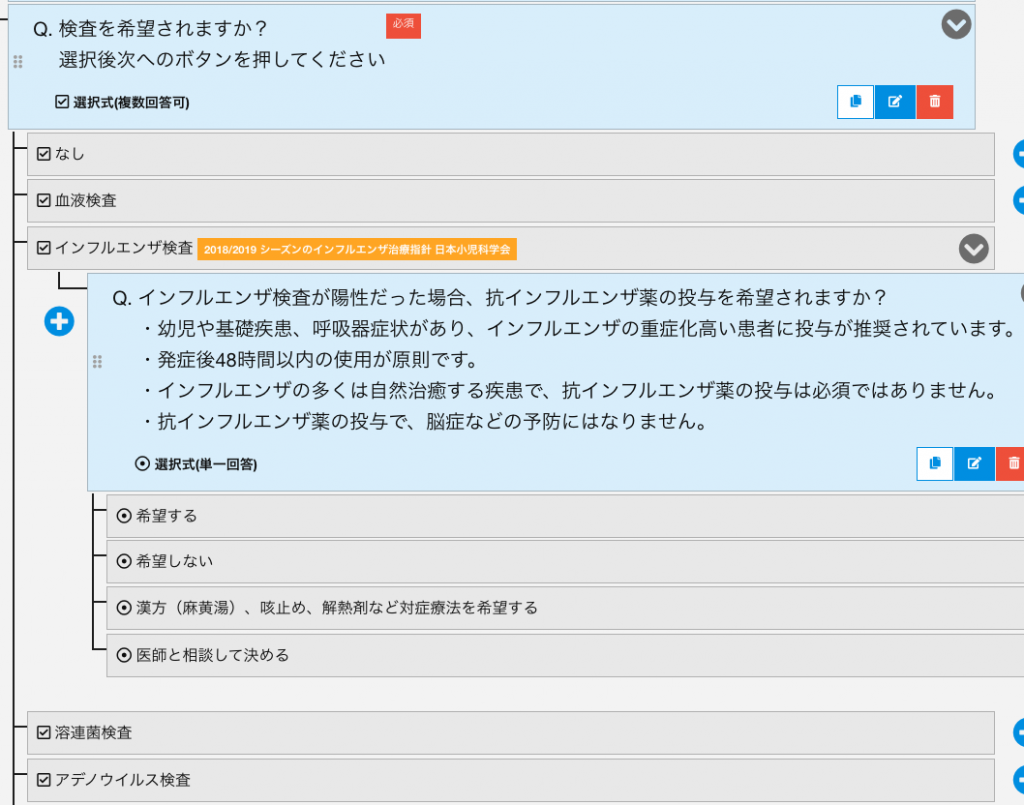

4)抗インフル薬の効果について前もって言及

さらに、熱の質問を見ていてうまいと感じたのは、抗インフルエンザ薬に関しての下記の表記です。

実際の診療現場では、インフルエンザの場合は抗インフルエンザ薬を飲まないと治らないと思っている方も多いと思いますので、毎回、抗インフル薬の効果・限界について診察室で説明するのは時間もかかりますし、手間です。

あらかじめ、このように「インフルエンザの多くは自然治癒する疾患で、抗インフル薬の投与は必須ではありません」と明記しておくことで、実際の診療現場で説明する手間が省けるか、ある程度認識を医師と患者さんとの間で共有した上で、患者さんに説明することができると思います。

Youtubeでも紹介していますので、是非ご覧ください。